Universities play a special role in innovation ecosystems. Their impact is initially addressed throught the lenses of two main missions: education and research.

Universities are actors of the creation of knowledge, and of their transmission.

Over the last decades, the analysis of the universities' contribution to innovation has expanded into considerations about their contribution

to socio-economic and cultural development. This White Book does not discuss eventual contradictions between the Humboldtian model and the "entrepreneurial" university. The

perspective adopted for this White Book only copes with the impact of universities on the transformation of territories and ecosystems. The analysis considers two categories of links:

first, between the job market and the offer in tertiary education and, second, between the dynamics of innovation and academic research (taken globally). The territorial dimension represents a key reference in the analysis, and takes into account several boudaries for the concept of ecosystem: local, regional, national, and Europe-wide. All categories of stakeholders are analyzed but the analysis focuses on interactions between academic research, public actors (State, local governments, municipalities, etc.), and cultural / socio-economic actors. In the "Triple Helix" approach (Etzkowitz and Zhou, 2018; Thune, 2010), socio-economic actors are often summarized as the "industry" but this approach does not account for their variety. In this White Book, all types of companies are taken into consideration and analyzed in their originality: startups, SMEs, Intermediate firms, and large established companies.

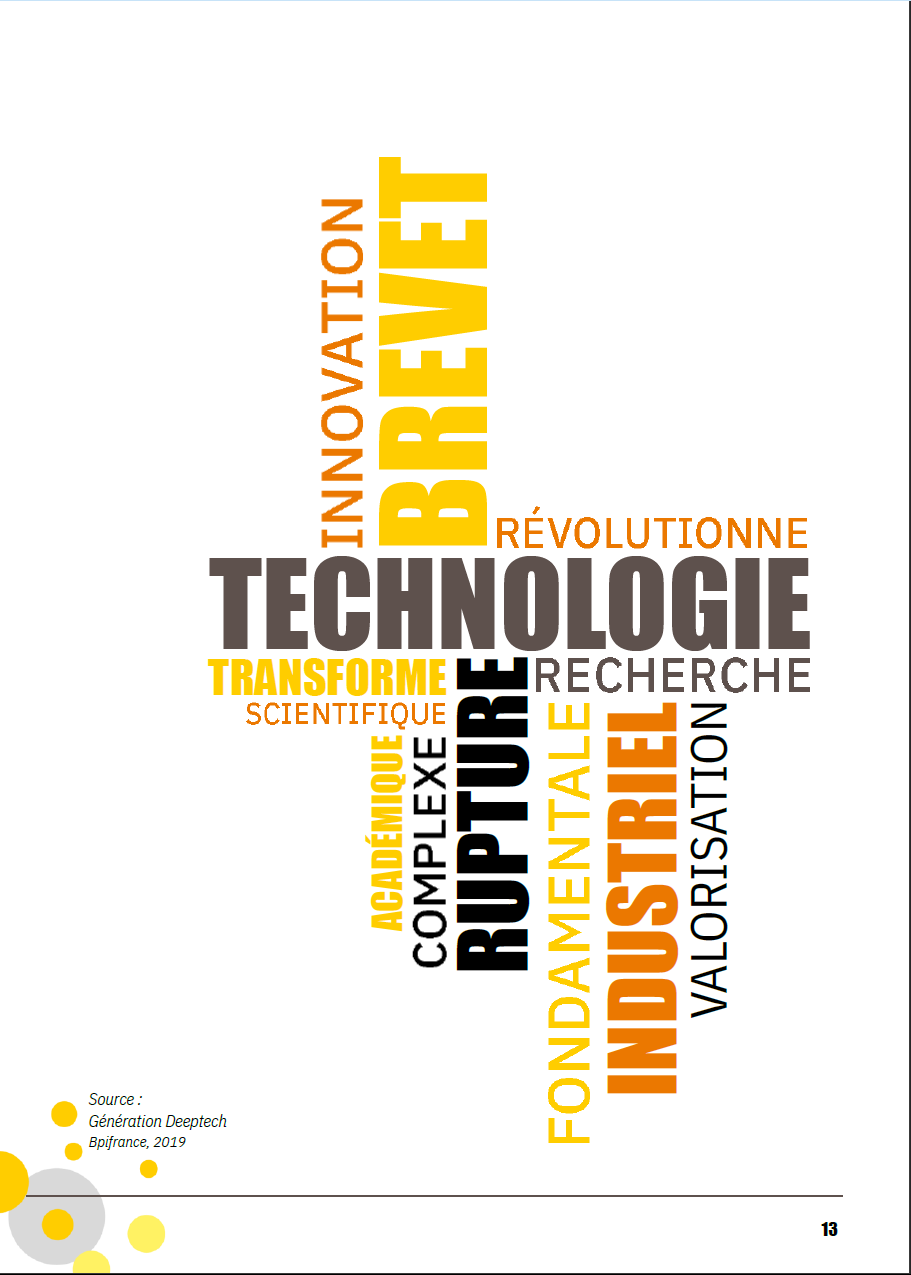

The Triple Helix approach considers that innovation ecosystems only perform effectively when the 3 institutional spheres, tertiary educatioun and academic research, policy-makers and firms, develop collective strategies and tight interections to foster innovation. It is necessary for these 3 (families of) actors to install collaborative ways to manage innovation in order to escape the linear model of innovation travelling from "basic science" to "applied" research and technological development to reach, in the future, hypothetical innovation that do eventually meet the end-users' actual needs. Non-linear and user-centric approaches of the management of innovation represent a major disruption for public policy-making. This disruption materializes with in the "third" mission of tertiary education and research institutions, that complements education (diffusion of knowledge and continuous improvement of skills and competencies) and reserch (production of new knowledge). The White Book does not appraises any sort of model for universities, campuses, science parks (with Northern American or Chinese inspiration). The White Book joints the Triple Helix discussion about "universities" and analyzes capabilities and ressources to foster the development of technological and

deeptech-related innovation in ecosystems.

The French government initiated the "Deeptech action plan" in 2019, with the aim to foster disruptive innovation in France. Bpifrance is in charge of operating this action plan, with

significant levels of funding to support the maturation and acceleration of deeptech-related firms. Bpifrance also took action to facilitate interactions throughout the whole innovation

ecosystem in relaation with deeptech and promote an effective articulation between the strategies and projects operated by deeptech-related stakeholders. In this framework, specific actions

take place with universities and academic research centers, such as the "Deeptech tour".

This research project and this White Book are parts of this journey. It elaborates on knowledge and research developed by the newPIC chair for Bpifrance Le Lab since 2017 on

innovation platforms and innovation ecosystems, and bridges with the current investigations carried out by universities about their "mission".

The White Book introduces the key proposition that this "third" mission of universities and academic research institutions primarily refers to strategies installed at ecosystem level:

the success of this "third" mission can only emerge with collective strategies framed and operated at regional level, thanks to complementarities between Triple Helix stakeholders.

The project pursues a triple objective:

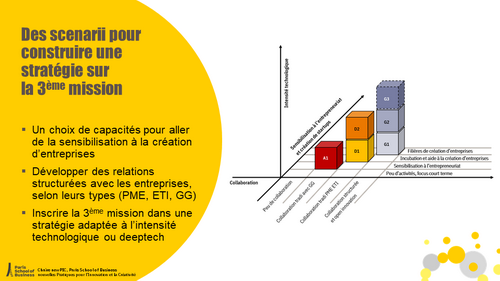

First, it shows the variety of initiatives installed by 3 French universities in their ecosystems to improve their socio-economic impact with innovation. It discusses and shows

original initiatives and the associated interactions with the other stakeholders of their ecosystem. The White Book does not aim at listing all actions linked to the "third" mission, but rather shows the articulation of these initatives to respond to entrepreneurial challenges and to the dynamics of (open) innovation with firms thanks to collaboration with academics. These initiatives especially show best practices and how universities adapt. The White Book also shows the perspectives associated with different levels of technological intensity and their "deeptech" component. It also points out managerial differences between different categories of innovation, technological or not.

Second, the White Book identifies challenges and bottlenecks in the development of the "third" mission of universities and academic reserach labs,

and also limiting (or blocking) factors.

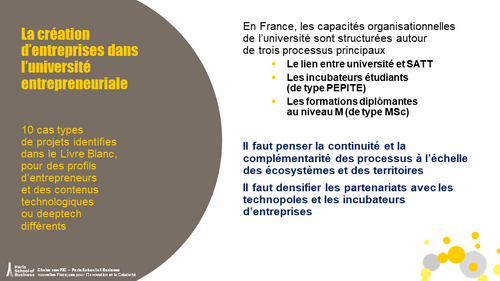

Last, but not least, this research analyzes the organizational capabilities suited to the elaboration and execution of strategies about the "third" mission. The White Book

investigates this topic as a university strategy targeting precise objectives and roles for its socio-economic contribution, and its operationalization with specific organizational mechanisms and human, technological, and physical ressources.

Bpifrance Deeptech directorate promotes the idea that the success of the Deeptech Plan will depend on the effectiveness of ecosystem strategies around each university and its

territory, with an explicit articulation between local and national ecosystem strategies.